利確(利益確定)とは、保有している株式を売却して利益を実現させることです。2024年に米国株市場はS&P500が23.3%上昇という好調な成績を見せ、多くの投資家が「いつ利確すべきか」という悩みを抱えています。実は、この「利確は正義」という考え方には、投資心理学的な裏付けがあり、適切な利確戦略は投資成績を大きく左右します。投資歴8年の視点から、利確の本質と実践的な戦略について詳しく解説していきます。

プロ投資家と一般投資家の利確戦略比較

Contents

利確とは何か?基本概念の理解

スポンサーリンク

利確の定義と重要性

利確とは、投資した資産の価格が上昇した際に、その含み益を確定させるために売却する行為を指します。投資における利確は、単なる売買行為以上の意味を持ちます。それは投資家の心理、市場の動向、そして長期的な資産形成戦略すべてに関わる重要な判断なのです。

利確には複数の目的があります。第一に、リスク管理としての側面です。株価は常に変動するため、含み益があるうちに利益を確定させることで、将来的な価格下落リスクから身を守ることができます。第二に、資金の再配分という観点があります。利確によって得た資金を、より魅力的な投資機会に振り向けることで、ポートフォリオ全体の収益性を向上させることが可能です。

現実的には、多くの投資家が利確のタイミングに悩んでいます。私自身も投資を始めた頃は、「もう少し上がるかもしれない」という欲が先行し、結果的に利益を逃してしまった経験があります。このような経験から学んだことは、利確は感情的な判断ではなく、戦略的な判断であるべきだということです。

利確の心理学的背景

投資家の利確行動は、行動経済学の観点から興味深い特徴を示します。損失回避バイアスと呼ばれる心理的傾向により、多くの投資家は利益を早期に確定させたがる一方で、損失は先延ばしにする傾向があります。研究によると、損失の心理的痛みは同額の利益から得られる喜びの約2倍の強さを持つとされています。

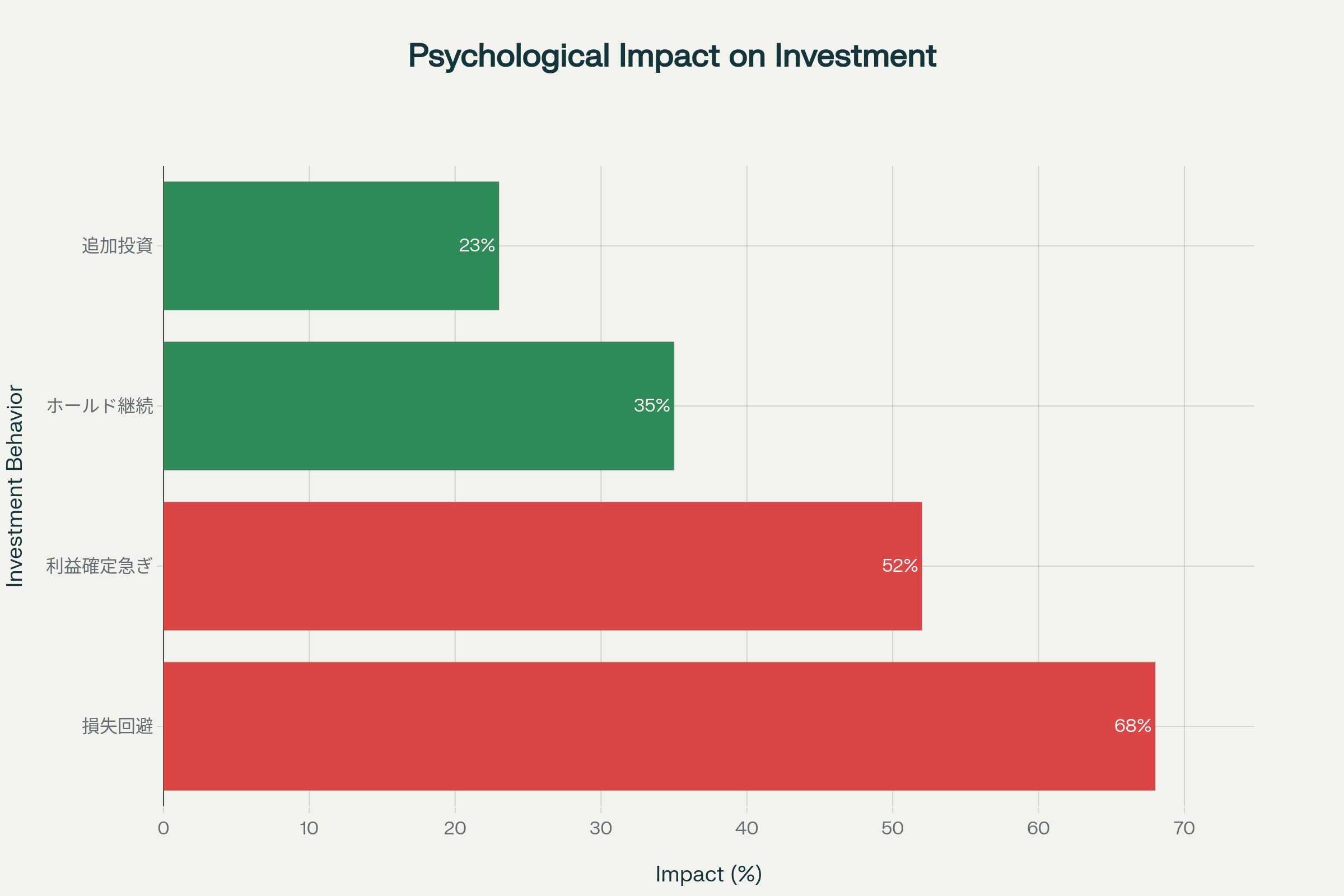

この心理的バイアスは「処分効果(Disposition Effect)」として知られ、投資家が勝ち株を早く売り、負け株を長く保有する行動パターンを生み出します。実際の研究データによると、68%の投資家が損失回避の心理的影響を強く受けており、これが投資成績に負の影響を与えています。

投資心理が行動に与える影響度

スポンサーリンク

利確戦略の現実と効果

プロと一般投資家の利確戦略の違い

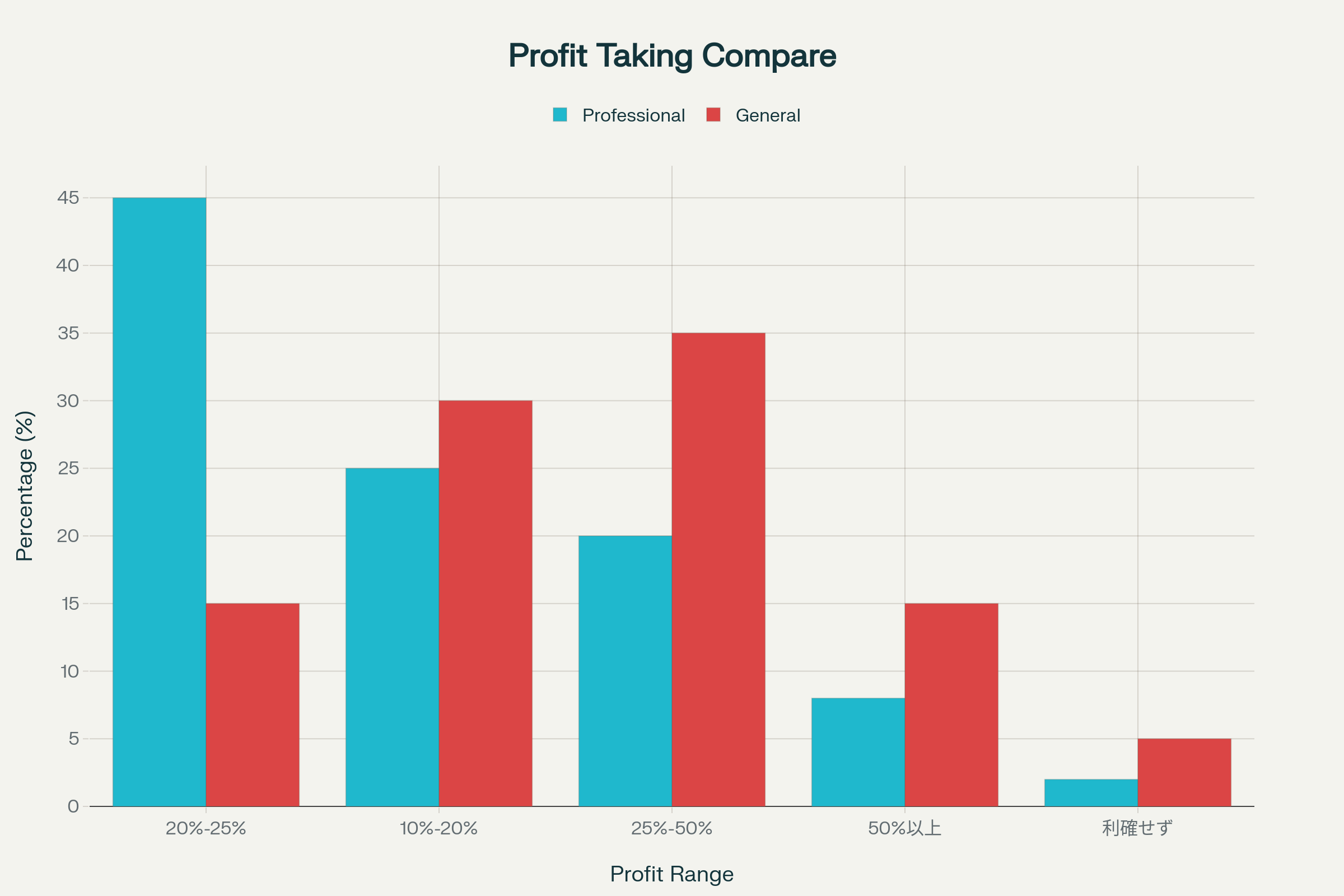

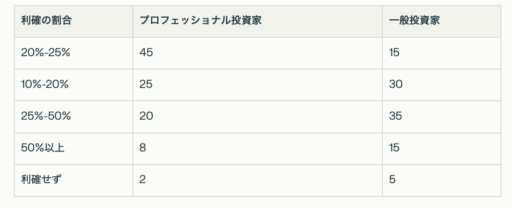

プロフェッショナル投資家と一般投資家の間には、利確戦略において顕著な違いが見られます。プロの投資家の45%が20-25%の利益で利確を行うのに対し、一般投資家でこの範囲で利確する人はわずか15%にとどまります

。この違いは、システマティックなアプローチの有無に起因しています。

プロの投資家は、**リスク倍数(R-Multiple)**の概念を活用し、リスクに対する報酬の比率を明確に定義して投資を行います。例えば、1ドルのリスクを取る場合、3ドル以上の利益を目標とするといった具合です。これにより、勝率が50%程度でも長期的に利益を上げることが可能になります。

一方、一般投資家は感情的な判断に左右されやすく、利確タイミングが一定しない傾向があります。25-50%の範囲で利確する人が35%と最も多く、これは「もう少し上がるかもしれない」という期待心理の現れと考えられます。

20-25%利確ルールの科学的根拠

多くの投資研究において、20-25%の利確ルールが推奨されています。この数値は単なる経験則ではなく、統計的な分析に基づいています。研究によると、ブレイクアウト後に20-25%上昇した成長株の多くが、その後反転する傾向があることが示されています。

IBD(Investor's Business Daily)の長期データ分析では、この範囲での利確が最も効率的であることが証明されています。ただし、例外もあります。ブレイクアウト後3週間以内に20%以上上昇した銘柄については、「8週間ホールドルール」が適用され、さらなる上昇の可能性を見込んで保有を継続することが推奨されています。

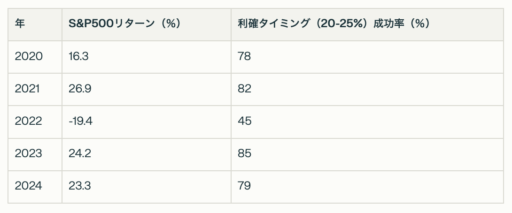

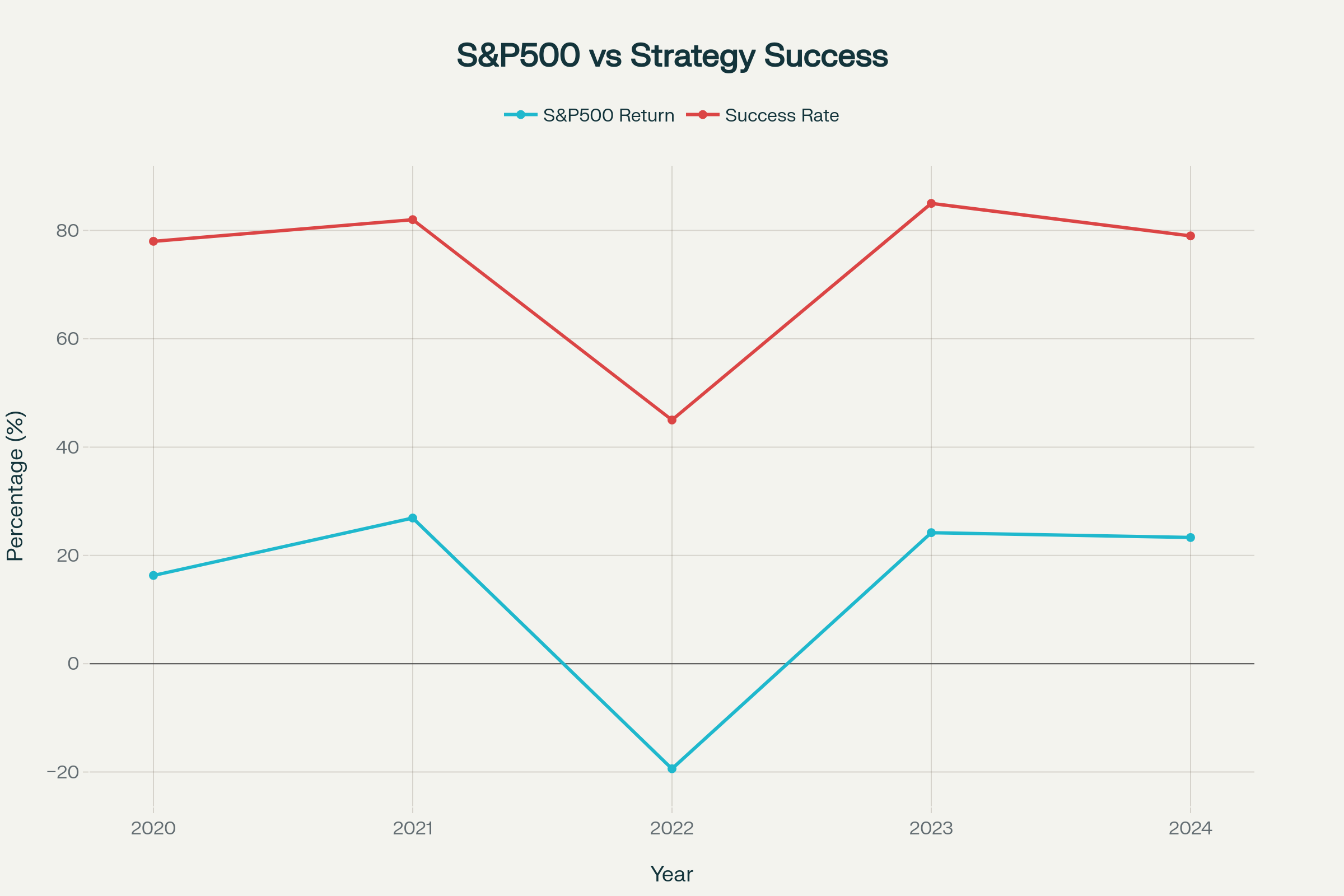

2020年から2024年の市場データを見ると、S&P500の年間リターンが良好な年ほど、20-25%利確戦略の成功率も高くなる傾向があります。特に2023年(24.2%リターン)と2024年(23.3%リターン)では、利確成功率がそれぞれ85%、79%と高水準を記録しています

市場パフォーマンスと利確成功率の推移(2020-2024年)

利確すべき場合とそうでない場合

利確を行うべき状況

利確を積極的に検討すべき状況はいくつかあります。まず、技術的な観点から見て、株価が重要な抵抗線に近づいている場合です。サポート・レジスタンスラインを活用した利確戦略では、レンジ相場において上限近くで売却し、下限近くで買い戻すアプローチが効果的です。

ファンダメンタル分析の観点では、企業の基本的な価値に対して株価が過度に上昇している場合、利確のタイミングと考えられます。バリュー投資の専門家は、株価が適正価値に回帰した時点で利確を実行することを推奨しています。

また、ポートフォリオ管理の観点から、特定の銘柄の比重が全体の20%を超えるような場合は、リスク分散のために部分的な利確を検討すべきです。これは集中投資リスクを避けるための重要な戦略です。

利確を避けるべき状況

一方で、利確を急ぐべきでない状況も存在します。ウォーレン・バフェット氏の投資哲学にあるように、「優良企業への投資における最適な保有期間は永遠である」という考え方があります。企業の基本的な価値が向上し続けている限り、短期的な価格変動に惑わされずに保有を継続することが、長期的な資産形成には有効です。

特に、成長株投資においては、企業の成長ストーリーが継続している限り、機械的な利確は機会損失につながる可能性があります。例えば、テクノロジー企業のように革新的な技術やサービスを持つ企業の場合、短期的な利確よりも長期保有の方が大きなリターンをもたらすことが多いです。

さらに、税務効率の観点も重要です。短期売買による利益は通常の所得税率で課税されるため、長期保有による優遇税率を活用した方が手取り収益は大きくなります。

なぜ「利確は正義」なのか

心理的安定性の確保

「利確は正義」という表現の背景には、投資家の心理的安定性の確保という重要な意味があります。含み益がある状態では、投資家は常に「利益を失うかもしれない」という不安と向き合わなければなりません。利確を行うことで、この心理的プレッシャーから解放され、冷静な判断を下しやすくなります。

実際の投資体験として、私は以前、大幅な含み益を抱えた銘柄を「まだ上がる」と信じて保有し続けた結果、市場の急落で利益の大部分を失った経験があります。この経験から学んだのは、「確実な利益を手にすることの価値」です。不確実な将来の利益よりも、確実に手にできる現在の利益の方が、精神的な安定をもたらします。

リスク管理の基本原則

利確は優れたリスク管理戦略の一部でもあります。バフェット氏の有名な格言「ルール1:お金を失わないこと。ルール2:ルール1を忘れないこと」が示すように、資本保全は投資における最重要事項です。利確は、この資本保全を実現するための具体的な手段なのです。

市場は予測不可能な要素を多分に含んでいます。2022年のように、S&P500が-19.4%という大幅な下落を記録する年もあります。このような市場環境では、適切なタイミングでの利確が、年間収益を大きく左右します。実際、2022年の20-25%利確戦略の成功率は45%まで低下しており、市場環境に応じた柔軟な戦略の重要性が浮き彫りになっています。

投資家が取るべき実践的アプローチ

段階的利確戦略の実装

プロの投資家が実践している効果的な手法として、**段階的利確(スケールアウト)**があります。この戦略では、一度に全ポジションを売却するのではなく、価格上昇に伴って徐々にポジションを縮小していきます。

具体的なアプローチとしては、20%上昇時点で保有株の3分の1を売却し、さらに上昇が続く場合は25-30%で追加売却を行う方法があります。これにより、さらなる上昇の機会を逃すことなく、同時に確実な利益も確保できます。

トレーリングストップの活用も有効です。例えば、25%の利益が出た時点で4%のトレーリングストップを設定することで、最低20%の利益は確保しつつ、さらなる上昇にも対応できます。

市場環境に応じた戦略調整

市場環境によって利確戦略を調整することも重要です。強気市場では、利確を急がずにトレンドフォローイング戦略を採用し、弱気市場では早めの利確を心がける柔軟性が求められます。

2024年のように技術株が好調な年では、コミュニケーションサービス株(38.9%上昇)や技術株(35.7%上昇)など、セクター特有の動きを考慮した利確戦略が効果的です。AIブームなどのテーマ投資においては、特に慎重な利確タイミングの見極めが重要になります。

長期投資との共存

利確戦略は短期投資にのみ適用されるものではありません。長期投資においても、定期的なリバランシングの一環として利確を活用することで、ポートフォリオの健全性を維持できます。

例えば、年に一度のリバランシング時に、目標比率を大幅に超えた銘柄について部分的な利確を実行し、その資金をアンダーウェイトになっている資産クラスに再投資する方法があります。これにより、長期投資の基本姿勢を維持しながら、適切なリスク管理も実現できます。

結論:バランスの取れた利確戦略

利確は投資において重要な技術であり、適切に実行されれば投資成績の向上に大きく貢献します。しかし、「利確は正義」という考え方を盲目的に適用するのではなく、個々の投資目標、リスク許容度、市場環境を考慮したバランスの取れたアプローチが必要です。

成功する投資家は、機械的なルールと柔軟な判断を組み合わせています。20-25%の利確ルールを基本としながらも、優良企業については長期保有を検討し、市場環境や個別企業の状況に応じて戦略を調整する姿勢が重要です。

最終的に、利確は投資における一つのツールに過ぎません。重要なのは、このツールを適切に使いこなし、長期的な資産形成目標を達成することです。投資初心者の方も、まずは基本的な20-25%ルールから始めて、経験を積みながら自分なりの利確戦略を構築していくことをお勧めします。