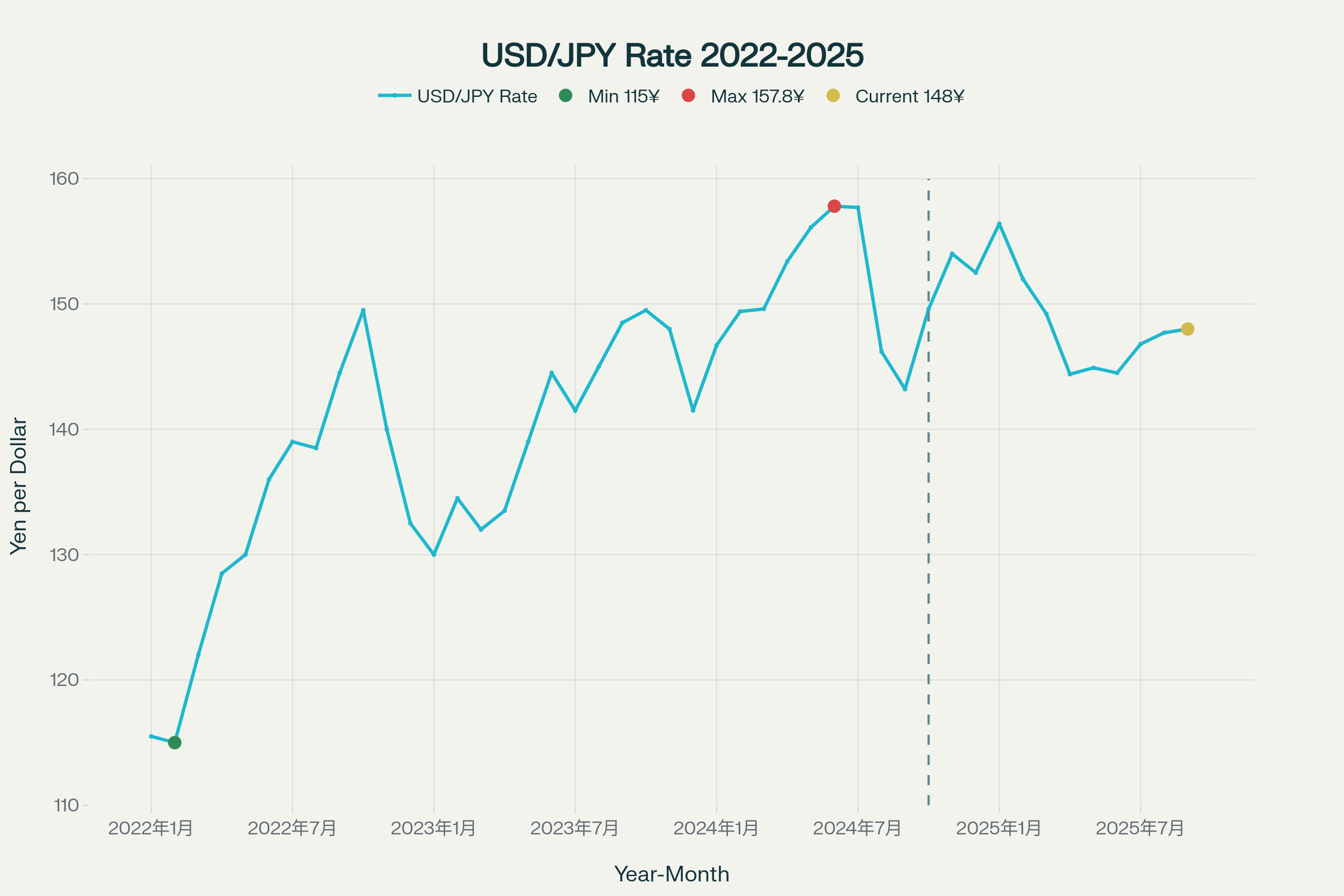

10月4日に高市早苗氏が自民党の新総裁に選出されたことを受け、外国為替市場では円安が再び加速しています。週明けのドル円相場は一時150円台を突破し、約2か月ぶりの円安水準となりました。この円安進行により、すでに苦しんでいる家計の物価高がさらに深刻化する可能性が高まっています。

私たちの生活はどんどん苦しくなっているのが現実です。スーパーで食品を買うたびに値上がりを実感し、電気代も上がり続けています。この状況の中で、私たち個人はどのように資産を守っていけば良いのでしょうか。今回は、現在の経済状況を分析しながら、個人でできる資産防衛策について考えてみたいと思います。

Contents

- 1 高市新総裁誕生で円安が再加速

- 2 円安進行の根本的な要因とは

- 3 日米金利差の拡大

- 4 構造的な円安圧力

- 5 投機的な円売り

- 6 物価高が止まらない日本の現実

- 7 コストプッシュ型インフレの特徴

- 8 賃金上昇が物価に追いつかない現実

- 9 政府や日銀の対応には限界がある

- 10 金融政策の制約

- 11 財政政策の課題

- 12 個人でできる資産防衛策を考えよう

- 13 円資産だけを持つ恐怖

- 14 基軸通貨ドルの活用

- 15 米国インデックス投資で長期的な成長を狙う

- 16 その他の資産防衛手段

- 17 初心者向けの具体的な行動プラン

- 18 ステップ1:現状把握と目標設定

- 19 ステップ2:NISA口座の開設

- 20 ステップ3:外貨MMFの活用

- 21 ステップ4:定期的な見直し

- 22 まとめ:自分の資産は自分で守る時代

高市新総裁誕生で円安が再加速

自民党の新総裁に高市早苗氏が選出されたことで、金融市場では「高市トレード」と呼ばれる円安・株高の動きが再始動しています。高市氏は過去に「責任ある積極財政へ移行」「金融政策の方向性も政府が決める」と発言しており、金融緩和重視の姿勢を示しています。

市場関係者の間では、高市政権下で拡張的な財政政策が進められ、利上げに否定的な姿勢が続くとの見方が広がっており、これが円売り圧力につながっています。実際に、週明けのドル円相場は149円台でスタートし、150円を突破する場面も見られました。

ドル円相場の推移:急速な円安と高市新総裁誕生による影響

スポンサーリンク

円安進行の根本的な要因とは

現在の円安は一時的な現象ではなく、構造的な要因が背景にあります。主な要因を整理してみましょう。

日米金利差の拡大

最も大きな要因は日米の金利差拡大です。アメリカでは物価上昇を抑制するためFRBが利上げを継続してきた一方、日本では長期間にわたり超低金利政策が維持されています。この金利差が投資家の円売り・ドル買いを促進しています。

スポンサーリンク

構造的な円安圧力

日本経済には構造的な円安圧力も働いています。まず、貿易収支の悪化が挙げられます。エネルギー・原材料価格の高騰により、日本の輸入額が大幅に増加し、貿易赤字が拡大しています。

また、NISAを通じた個人の海外投資拡大も円安要因となっています。2024年には投資信託を通じた海外株式等の買い越し額が10兆494億円と統計開始以来最大を記録しました。

投機的な円売り

海外投資家による円キャリー取引も円安を加速させています。低金利の円で資金を借り入れ、米国などの高金利国で運用する取引が活発化しており、これが大量の円売りポジションを生み出しています。

物価高が止まらない日本の現実

円安の進行と並行して、日本では物価高が深刻な問題となっています。現在の物価上昇は「コストプッシュ型インフレ」と呼ばれる悪いインフレです。

コストプッシュ型インフレの特徴

コストプッシュ型インフレは、需要の増加ではなく、原材料費やエネルギー価格の高騰など供給側のコスト上昇によって起こるインフレです。ウクライナ危機を契機とした原油・食料価格の上昇に、円安による輸入コスト増が重なり、生活必需品の価格が軒並み上昇しています。

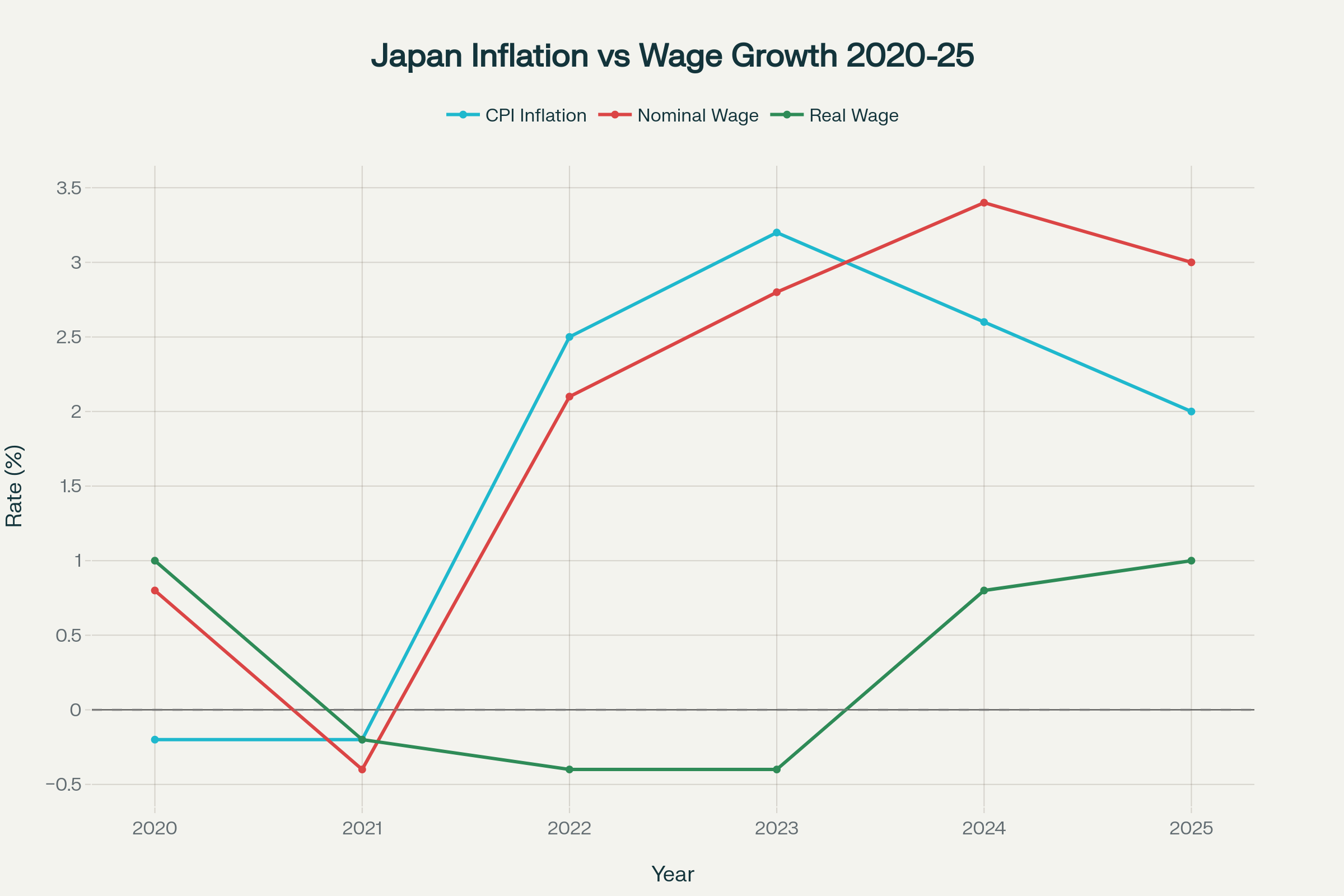

賃金上昇が物価に追いつかない現実

最も深刻なのは、物価上昇に賃金の伸びが追いついていないことです。2024年10月の実質賃金は前年同月比-0.3%と、依然としてマイナス圏で推移しています。名目賃金は上昇していますが、それを上回る物価上昇により、実質的な購買力は低下し続けています。

物価と賃金の推移:コストプッシュ型インフレで実質賃金が圧迫

政府や日銀の対応には限界がある

この状況に対し、政府や日銀には積極的な対応を期待したいところですが、現実的には限界があります。

金融政策の制約

日銀は2024年3月にマイナス金利を解除し、7月には追加利上げを実施しました。しかし、急激な利上げは経済に大きな打撃を与える可能性があるため、慎重な対応が求められています。コストプッシュ型インフレに対しては、金利政策の効果も限定的です。

財政政策の課題

政府はガソリンや小麦などの価格上昇を抑制する施策を実施していますが、根本的な解決には至っていません。財政負担の拡大も懸念される中、対症療法的な対応にとどまっているのが現状です。

個人でできる資産防衛策を考えよう

政府や日銀の政策に期待するだけでは、私たちの資産は守れません。個人レベルでできる資産防衛策を真剣に考える必要があります。

円資産だけを持つ恐怖

円だけで資産を保有することは、今の状況では非常にリスキーです。円安が進行すれば資産価値は目減りし、インフレが進行すれば購買力が低下します。実際に、この数年間で円の実質的な価値は大きく下落しています。

私自身も、数年前までは「日本に住んでいるから円で十分」と考えていました。しかし、コロナ禍以降の急激な環境変化を目の当たりにして、通貨分散の重要性を痛感しています。今では資産の一部を外貨や外国資産で保有するようになりました。

基軸通貨ドルの活用

資産防衛の基本は通貨分散です。中でもドルは世界の基軸通貨であり、安定性と流動性に優れています。ドルを保有することで、円安リスクを軽減できます。

米ドル建てMMFは初心者にもおすすめできる選択肢です。現在の利回りは4~5%程度と、日本の預金金利と比べて圧倒的に高い水準です。元本の安全性も高く、流動性も確保されているため、外貨投資の入門商品として適しています。

米国インデックス投資で長期的な成長を狙う

S&P500などの米国株インデックス投資は、円安対策とインフレ対策を同時に実現できる優れた選択肢です。米国企業の多くはグローバルに事業を展開しており、インフレ環境下でも業績を維持・成長させる能力があります。

初心者の方は、以下のような米国株インデックスファンドから始めることをおすすめします:

- eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

- 楽天・全米株式インデックスファンド

- SBI・V・S&P500インデックス・ファンド

これらはNISAの対象でもあり、税制面でも有利です。月1万円からでも始められるため、まずは少額から投資を開始してみてください。

その他の資産防衛手段

金投資も検討に値します。金はインフレに強い実物資産として知られており、通貨価値の下落時には価格が上昇する傾向があります。ただし、価格変動も大きいため、ポートフォリオの一部(5~10%程度)での保有が適切でしょう。

ビットコインについては、「デジタルゴールド」と呼ばれることもありますが、価格変動が極めて大きく、税制面でも不利なため、資産防衛という観点では推奨できません。将来への期待を込めた少額投資にとどめるべきでしょう。

初心者向けの具体的な行動プラン

投資初心者の方は、以下のステップで資産防衛を始めることをおすすめします:

ステップ1:現状把握と目標設定

まず自分の資産状況を把握し、どの程度を資産防衛に回すかを決めましょう。生活費の6ヶ月分は現金で確保した上で、余裕資金の一部から始めることが大切です。

ステップ2:NISA口座の開設

税制優遇を受けられるNISA口座を開設し、米国株インデックスファンドでの積立投資を開始しましょう。まずは月1~3万円程度から始めて、慣れてきたら徐々に増額していけば良いでしょう。

ステップ3:外貨MMFの活用

証券口座で米ドル建てMMFを購入し、外貨での資産保有を始めましょう。円安が進んだタイミングでは、MMFの利回りが為替変動リスクをある程度カバーしてくれます。

ステップ4:定期的な見直し

市況や自分の状況に応じて、ポートフォリオを定期的に見直すことが重要です。最初から完璧を目指さず、学びながら改善していく姿勢が大切です。

まとめ:自分の資産は自分で守る時代

高市新総裁の誕生により円安が再び加速し、物価高も収まる気配がありません。この厳しい状況の中で、政府や日銀の政策だけに頼るのは現実的ではありません。

私たち個人ができることは限られていますが、適切な資産防衛策を講じることで、インフレや円安の影響を軽減することは可能です。特に投資初心者の方は、米国株インデックス投資や米ドル建てMMFから始めて、徐々に投資経験を積んでいくことをおすすめします。

「円だけ」の状況は、今の日本では確実にリスクです。少額からでも良いので、今すぐ行動を起こしましょう。時間を味方につけることで、長期的な資産形成と資産防衛を同時に実現できるはずです。

将来の不安に怯えるのではなく、できることから始めて、自分の資産を自分で守っていく。そんな主体的な姿勢が、これからの時代には不可欠だと思います。