梅雨が明けて本格的な夏が到来すると、街中では夏祭りや花火大会の話題で持ちきりになりますね。私も毎年この時期になると、子供の頃に家族で見に行った花火大会を思い出します。一方で、株式市場では「夏枯れ」という現象が注目される季節でもあります。

投資を始めたばかりの方にとって、「夏枯れ相場」という言葉は聞き慣れないかもしれません。しかし、この季節特有の市場動向を理解しておくことで、より冷静な投資判断ができるようになります。今回は、この夏枯れ相場について、データを交えながら分かりやすく解説していきます。

Contents

相場の夏枯れとは?基本的な仕組みを理解しよう

夏枯れ相場とは、主に7月から9月にかけて株式市場の取引が減少し、相場の動きが鈍くなる現象のことです。この時期は多くの投資家が夏季休暇を取るため、市場への参加者が減少し、結果として株価の変動幅が小さくなったり、下落傾向を示したりすることが特徴です。

スポンサーリンク

夏枯れ相場の主な特徴

夏枯れ相場には以下のような特徴があります:

- 取引量の減少:通常時と比べて20-25%程度取引量が減少する

- 海外投資家の参加率低下:長期休暇により市場参加が減る

- お盆期間の影響:特に8月中旬は日本独特の影響を受ける

- ボラティリティの変化:値動きが小さくなる傾向

日米の夏期相場の違い

興味深いことに、同じ夏の時期でも日本とアメリカでは正反対の現象が起こります。アメリカでは「サマーラリー」と呼ばれる上昇傾向が見られることが多く、これは投資家がボーナスで株式を購入する傾向や、機関投資家の復帰などが要因とされています。

スポンサーリンク

夏枯れ相場で起きる具体的な現象

実際のデータを見ながら、夏枯れ相場で何が起こるのかを詳しく見ていきましょう。

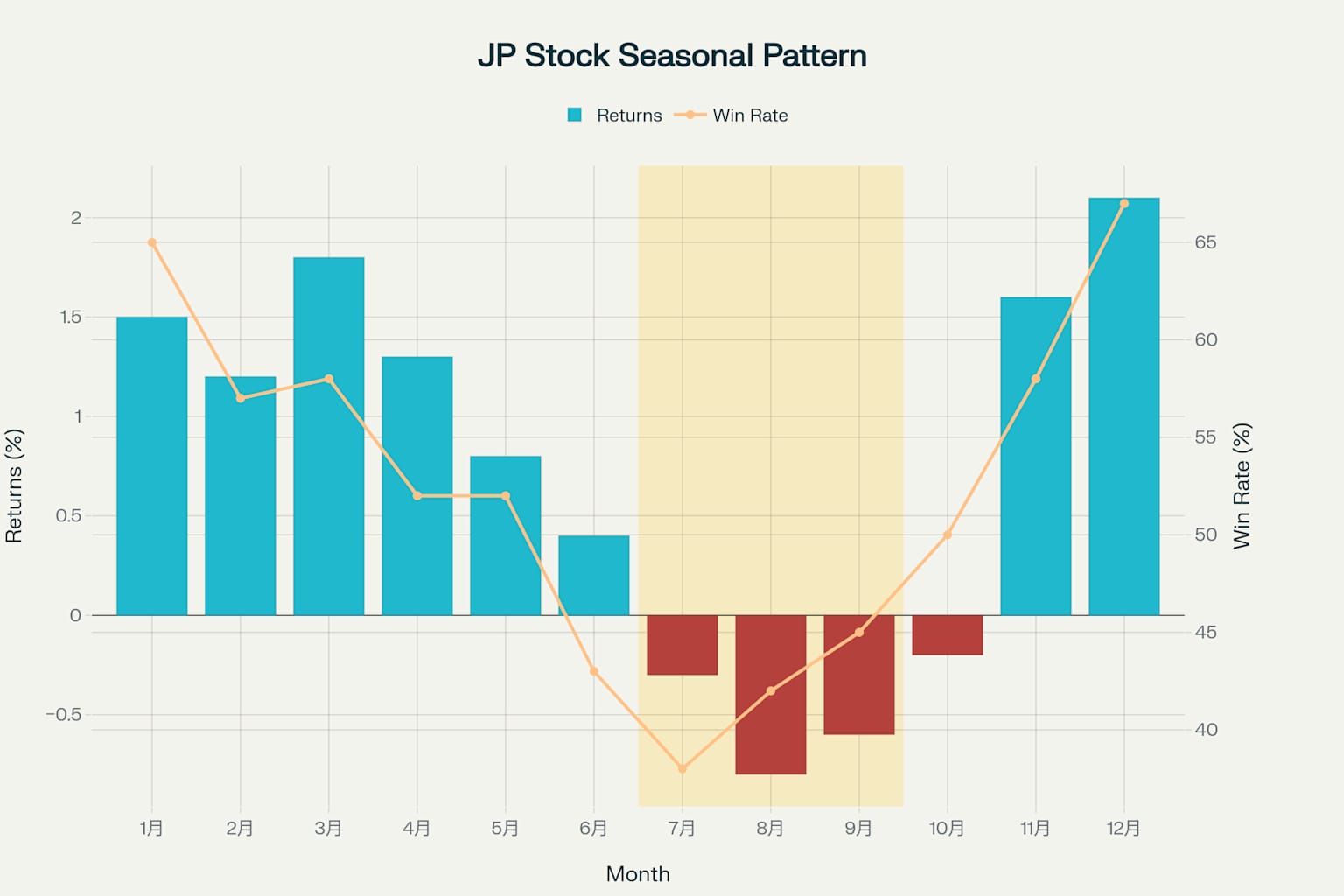

日本株市場の月別パフォーマンス - 夏枯れ相場の季節性を示すデータ

上記のチャートは、日本株市場の月別パフォーマンスを示しています。7月から9月にかけて明らかに成績が悪化していることが分かります。特に8月は平均リターンがマイナス0.8%と、1年の中で最も厳しい月となっています。

取引量の大幅な減少

夏枯れ相場の最も顕著な特徴は、取引量の減少です。

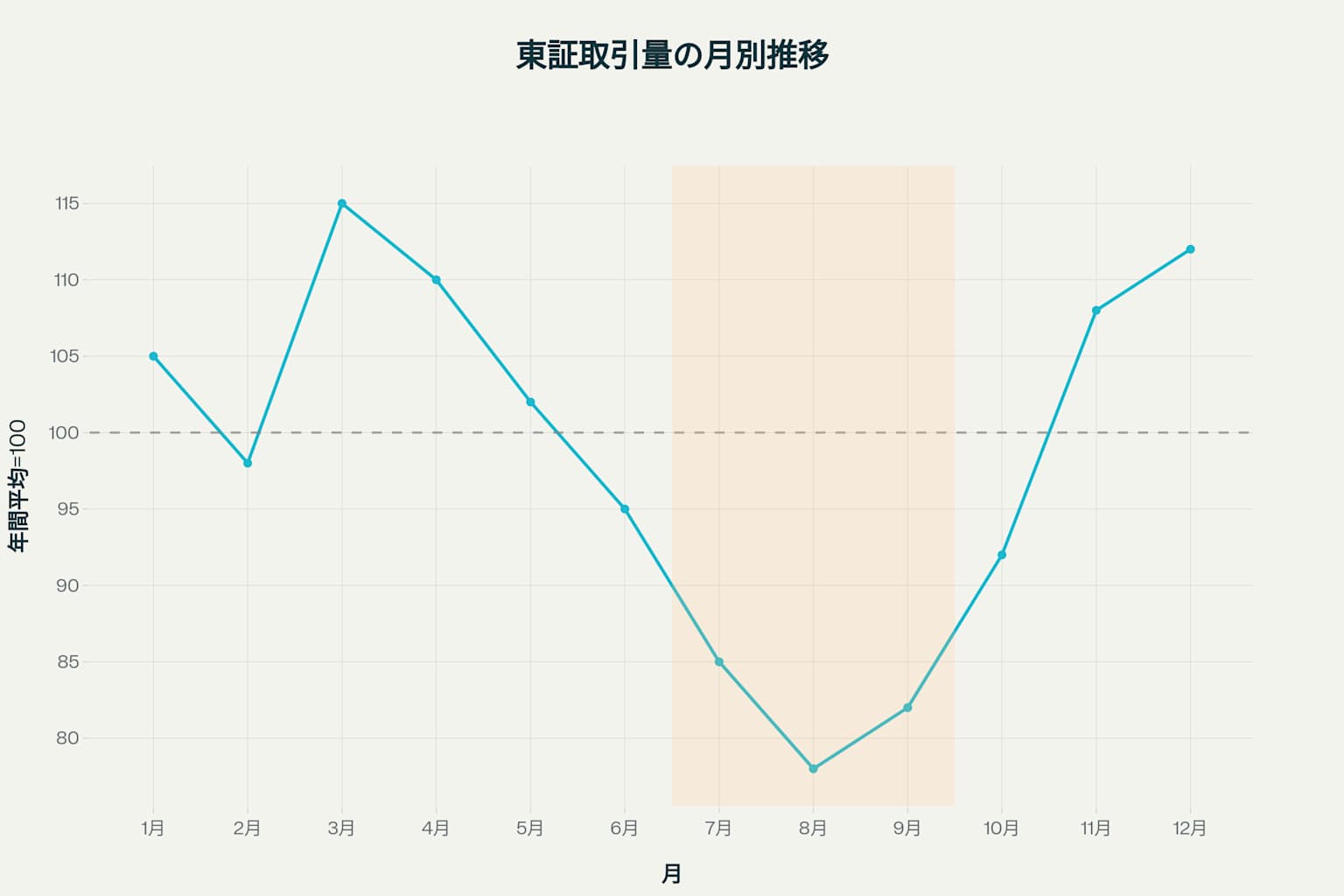

東証取引量の月別パターン - 夏期の流動性低下を示すデータ

東京証券取引所のデータを見ると、8月の取引量は年間平均の78%程度まで落ち込みます。これは市場の流動性低下を意味し、少しの売買でも株価が大きく動きやすくなる「閑散に売りなし」状態を作り出します。

投資家構成の変化

夏期間中は投資家の構成も大きく変わります。

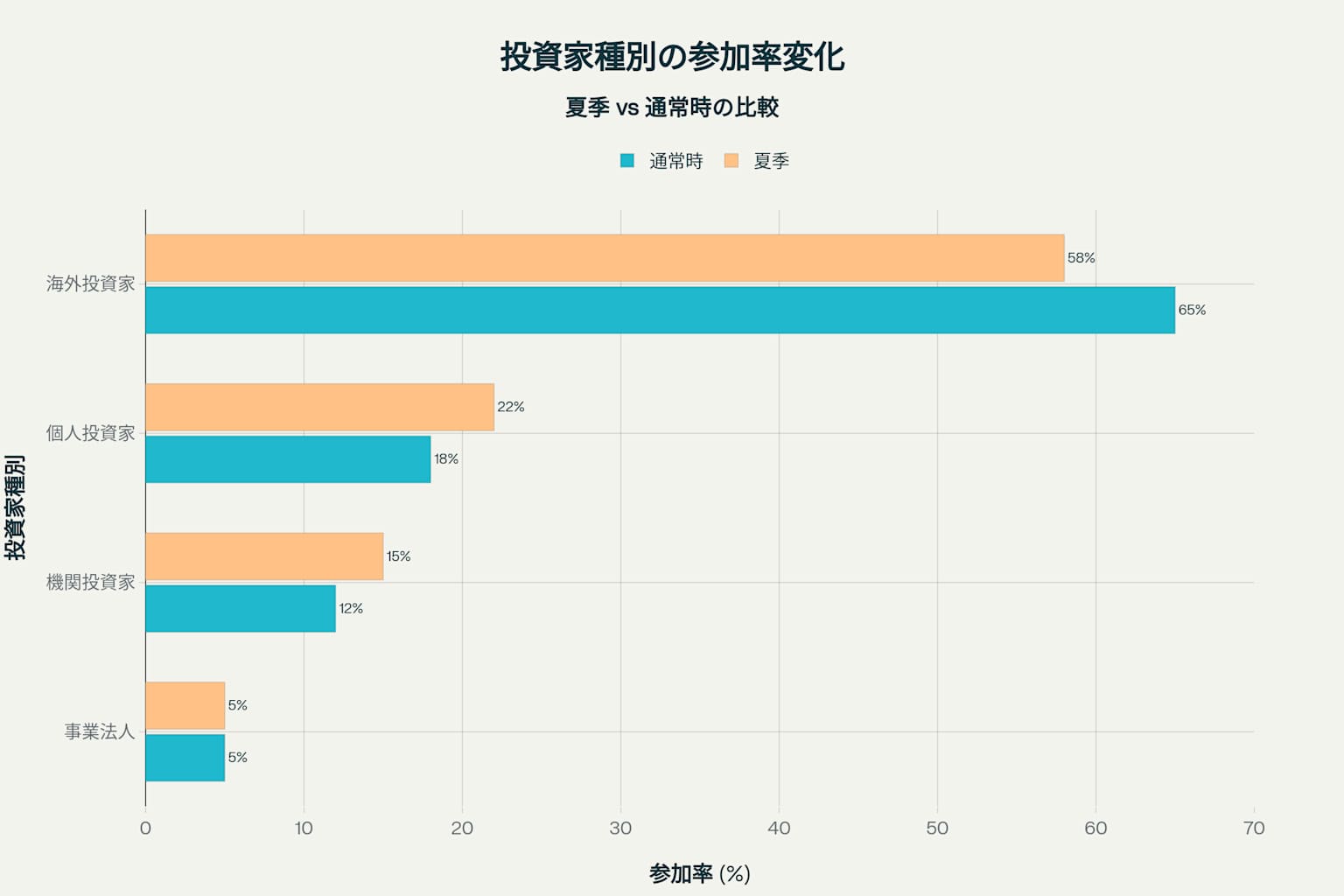

夏期における投資家構成の変化 - 海外投資家の参加率低下と個人投資家の相対的増加

海外投資家の参加率が65%から58%に低下する一方で、個人投資家の比率は18%から22%に上昇します。これは海外の機関投資家が夏季休暇を取る一方で、国内の個人投資家が相対的に市場での存在感を増すことを示しています。

過去のデータから見る夏枯れの実態

過去6年間の夏期パフォーマンスを振り返ってみると、確かに8月は軟調な傾向が続いています。

| 年 | 7月騰落率(%) | 8月騰落率(%) | 9月騰落率(%) | 夏期間平均(%) |

|---|---|---|---|---|

| 2019 | 1.2 | -1.8 | 3.9 | 1.1 |

| 2020 | 2.8 | 6.7 | -0.5 | 3.0 |

| 2021 | -0.5 | -2.3 | 4.9 | 0.7 |

| 2022 | 5.3 | -2.2 | -5.0 | -0.6 |

| 2023 | 1.8 | -2.1 | 4.2 | 1.3 |

| 2024 | -2.1 | -4.8 | 1.2 | -1.9 |

特に2024年8月は-4.8%と大きく下落しており、日銀の追加利上げや米雇用統計の悪化などが重なったことが要因でした。

投資家はどうすべき?実践的な対策法

1. 長期視点を保つ

夏枯れ相場は一時的な現象です。過去のデータを見ると、10月以降には市場が回復する傾向があります。短期的な変動に惑わされず、長期的な投資戦略を維持することが重要です。

2. 積立投資の継続

この時期こそドルコスト平均法の威力を発揮する時期です。株価が下落している時に定期的に購入することで、平均取得単価を下げることができます。私も暑い夏の日に投資アプリを開くのが億劫になることがありますが、自動積立の設定をしておくことで感情に左右されない投資を継続しています。

3. 情報収集の頻度調整

取引量が少ない時期は、日々の株価変動をチェックしすぎないことも大切です。むしろこの期間は投資の勉強や長期戦略の見直しに時間を使うのが効果的でしょう。

4. 押し目買いのチャンスと捉える

夏枯れで株価が下落した銘柄の中には、単に季節要因で売られているだけの優良株も含まれている可能性があります。企業の基本的な価値に変化がないかを確認した上で、割安になった株を仕込むチャンスと捉えることもできます。

5. リスク管理の徹底

流動性が低下している時期は、通常時よりも価格変動が大きくなる可能性があります。ポジションサイズを調整し、ストップロスの設定を見直すなど、リスク管理を徹底することが重要です。

まとめ:夏枯れ相場との上手な付き合い方

夏枯れ相場は日本株式市場の季節性として長年観察されている現象です。取引量の減少、海外投資家の参加率低下、そして特に8月の軟調なパフォーマンスなど、明確な特徴があることがデータからも確認できます。

重要なのは、この現象を理解した上で冷静に対応することです。一時的な市場の変調に動揺せず、長期的な視点を保ちながら、むしろこの時期を投資戦略を見直す良い機会として活用しましょう。

夏の暑さで体調管理が重要になるように、投資においても季節に応じた「体調管理」が必要です。夏枯れ相場を理解することで、より成熟した投資家として成長していけるはずです。

夏枯れ相場の対策ポイント:

- 長期視点を維持する

- 積立投資を継続する

- 情報収集の頻度を調整する

- 押し目買いのチャンスを探る

- リスク管理を徹底する

この夏も市場の季節性を理解しながら、賢明な投資判断を心がけていきましょう。